・結局は家庭教育力が大事。

・子育てにタイパを求めない。

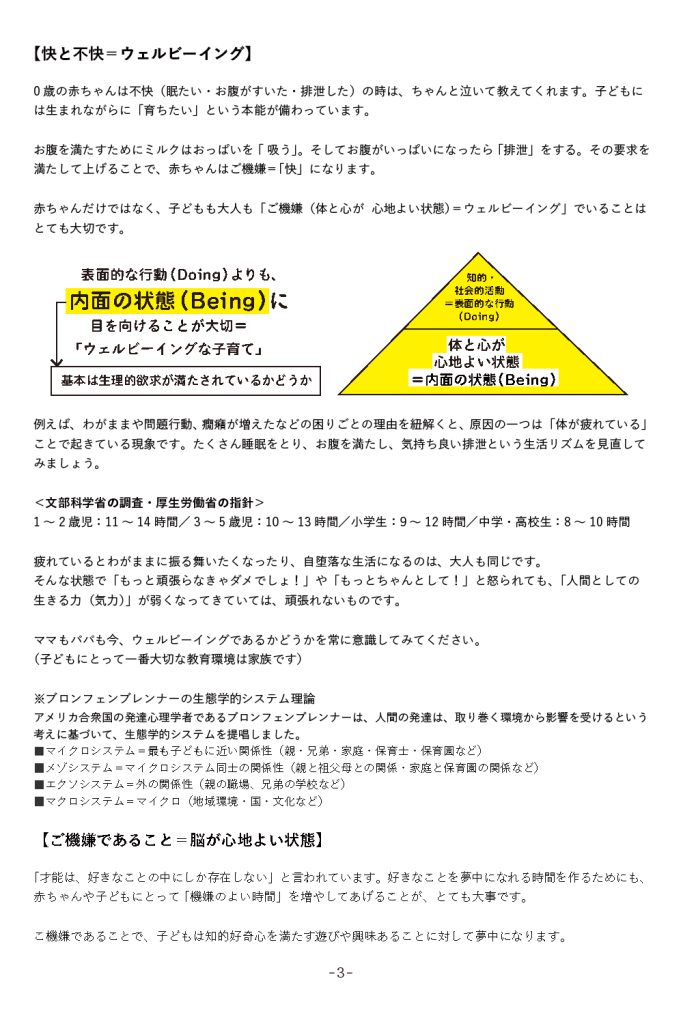

・子どもも大人もウェルビーイングな状態でいること

・スマホに気を取られず、子どもと正面から向き合う姿勢を意識したい。

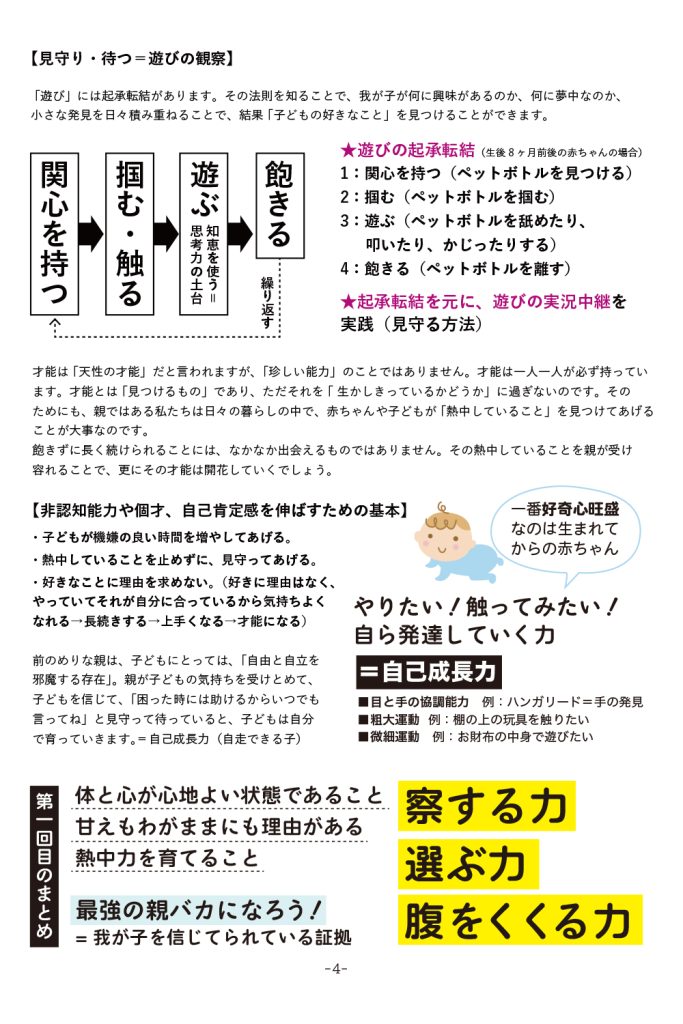

・沢山の快を与えてあげることで、好きなことに夢中になれることに繋がり、やりたいことを見つけて自走ができる力がつくということ。

・大人の都合や感情で厳しくしすぎるのではなく、観察と見守りを大切にしながら関わること。

・親の頑張り(前のめりな姿勢)は親の満足度が高まるだけで、子どもの満足度は高まっていない。

・子どもの一言一句に前のめり、私たちの意向をつい押し付けていたこと。

・つい子ども扱いをしてしまっていたけれど、尊重を忘れてはいけないという気づきがあった。

・ママ自身の心の状態が家族全体に影響するということ。

・幼児期の内言に前のめりにならず、習いごとについて、子どもが何度も「◯◯をやってみたい!」と言ってくるまで様子見した方が良いということ。(時間を置くと興味の熱が冷めてしまうと思っていた)

・子どもが心地良い状態を保てるように、睡眠、食事、排泄を改めて見直す。

・とにかく子どもの話を聞く(まずは1週間「ママ」と呼ばれたら止まるチャレンジをしたい)

・子どもが話しかけてきたときは、しっかり顔を向けて耳を傾けること(ながらスマホはしない)

・夫にも動画を紹介し、家庭全体で子どもへの接し方を見直していきたい。

・自分がイライラしているときに「自分、今ちょっと疲れてるな」と冷静に気づけるようになりたい。

・感情の波に飲まれすぎず、自分の心の状態にちゃんと目を向けていくことを心がけたい。

・自分で自分の機嫌を取る事への意識をより高めること。

4:疑問に思ったこと

【Q】「見守る」ことが大切とはいえ、公共の場などで周囲に迷惑がかかる場合は、注意の仕方やタイミングの見極めが難しい場合の対処を知りたい。

【A】新井:家以外で迷惑がかかる困った行動に対する注意する際は、命に関わること(突然走り出す・迷子になる・人にぶつかる・車道に出る)はすぐに阻止(興奮している場合が多いので、その場から連れ出すのも良い)します。その後「共感(走りたかったよね?)」を行うことで「自分の気持ちをママパパは分かってくれたんだ」という信頼関係につながります。共感は後からでも効果ありなので、つい感情的に怒ってしまったことがあった時は後から「こうしたかったんだよね?ママ、つい怖い言い方してごめんね」と謝りましょう。「ありがとう」「ごめんなさい」が言える子に育てるためにも、親も子どもに対してきちんと気持ちを伝えましょう。

【Q】短期的に見ると信用できない行動(危険行動や、それに伴う約束を破るなど)が連続する場合、どう信じて良いのか分からない。

【A】新井:「そもそもなぜその行動をするのか」の原因解明が大切です。問題行動の多くは3つの理由(注目&試し行動・ストレス・発達特性)それぞれによって対処方法が異なります。その行動が発生する時の体と心の状態がどうかなども観察しながら、原因解明をしていきましょう。(第二回目のしつけのお話でも詳しくお伝えします)

【Q】子どもが『食べたいものしか食べたくない』という姿勢を見せたとき、そのまま共感して受け入れて良いのか、それとも疲れているという理由によるわがままなのか、あるいは単純に、好きなものを食べていという自然な気持ちなのか、判断がつかず、どう対応するべきか迷うことがあります。

【A】新井:甘えによるわがままが原因で食べたくない!となる時もありますが、もしかしたら味覚が繊細・過敏、見た目をとても気にする、など子どもの食に関する特性がある場合もあります。「食べたくない理由」を聞いてみるのも良いと思います。対話の中で「じゃあ、こうしてみたら食べれそう?」など提案をしてみたり、一緒に料理をすることで食材への関心を上げるなども良い方法です。

【Q】早くベットに入ってもすぐに眠れなかったり、もっと遊びたい!と言ってそこが引き金になって怒り出したりすることがあります。このような場合はどうすればいいのか。

【A】新井:大人でも疲れていないと、なかなか眠れないことがあります。猛暑で体を思いっきり発散できずに、眠たくない!遊びたい!に繋がる場合もあります。解決策としては

1:まずはたっぷり体を発散できているかどうか(スポーツではなく、鬼ごっこや隠れんぼなどルールのある遊びが良い=頭も使うため)

2:生活サイクルの見直し(朝1時間早く起こすと、寝る時間が早くなることも)

3:発散が足りているのに寝ない場合が逆に「脳が興奮状態で眠れない」場合があるので、その場合は例えばお風呂から上がってきたら少し暗い間接照明などにして、だんだんと「寝るモード」に導入できるような工夫があると良いかもです。(参考:たまねぎによる入眠効果について:中日新聞)

5:もっと知りたいと思ったこと

【Q】兄妹がいる場合は、上の子の心地良い状態を優先したらいいのか、2人を心地良い状態にしたい時にテレビという選択肢はあるのか?

【A】新井:下の子は、上の子から優しくされることを喜びます。上の子が下の子に優しく接するためには、上の子の心が満たされている状態である必要があります。同時に何か起きた場合は、上の子優先が良いです。テレビは悪ではありませんので、適度に一緒に見るのか良いと思います。(疲れが溜まっている時はテレビを映像を見たがる子が多いです。大人も疲れすぎているとYouTubeを永遠と見てしまったり、同じですね。)

【Q】明らかに「得意なこと」や「やりたいこと」が見つかっていない子どもに対して、どんなふうに関わっていけばいいのか知りたい。

【A】新井:小さい頃から色々やりたがる子と、やりたがらない子がいます。我が息子は漫画「ハイキュー」にハマり、8歳の頃は一人でひたすらバレーの練習していたので「習いにいく?」と言っても「嫌だ、行かない」と言ってました。しかし、小学5年生(10歳)から突然、お友達から誘われて「俺も公文いく」と2年間通い、小学6年生の1学期には突然「バスケのチーム入ることにした。多分ママがいいよって言ってくれると思ったから、もう入会してきた」と事後報告(笑)、その後一人で自転車→電車に乗って週3回バスケを習い始めました。小学校教員の友人も言ってましたが「子ども一人ひとりの「グーンと伸びる時期」は違うからね」と言ってました。見守り・待つ、のスタンスで子どもの意思を気長に待つことも大切です。(焦って色々習い事をさせすぎると「本当に自分がやりたいこと」が見つけられない子になる可能性もあります)

【Q】HSC(Highly Sensitive Child/人一倍敏感な子・感受性が高すぎる子)について知りたい。

【A】新井:8/17(日)11時からの家庭教育オンライン特別編の発達のお話でお伝えしますね。

【Q】要求が深い子へのより良い対応の仕方があれば、もっと知りたい。

【A】新井:要求が深い子は、親からは分かりにくい「満たされポイント」があります。ポイントが分かると褒め方一つで簡単に満たされたり、癇癪が減ったりします。子ども側の気持ちにたって「自分だったら、どうされたら嬉しいか」と客観的な側面からも考えてみるのと、良い対応方法が見つかるかもしれません。

【Q】パパが「しつけの問題だ」と思って、厳しい口調で彼の気になった行動を次々叱りつける夫の行動に悩んでおり、まずは夫の行動を変えたいのですが、良い方法ありますか…?

【A】新井:「パパが子どもへのしつけや言動が厳しい」よく頂く相談です。解決その1は、パパの言動を変えてもらうのではなく「パパのウェルビーイングは満たされているのか」を意識してみることです。ママがパパに対して優しく接したり、パパのことを労ったりすることで、言動が変わる可能性があります。解決策その2は、パパ自身が厳しく育った環境などの背景によって、同じことを(特に同性=男の子に対して厳しく)繰り返している可能性があります。その場合、ママからのアドバイスはなかなか聞く耳をもたれないので、本を読むのが好きなパパでしたら、権威のある方の本をおすすめしてみるのも効果的です。

<参考書>子どものチカラを信じましょう 小児科医のぼくが伝えたい 子育ての悩み解決法

<参考書>オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 3歳 〜 12歳 の子ども対象